Ruta Macondo

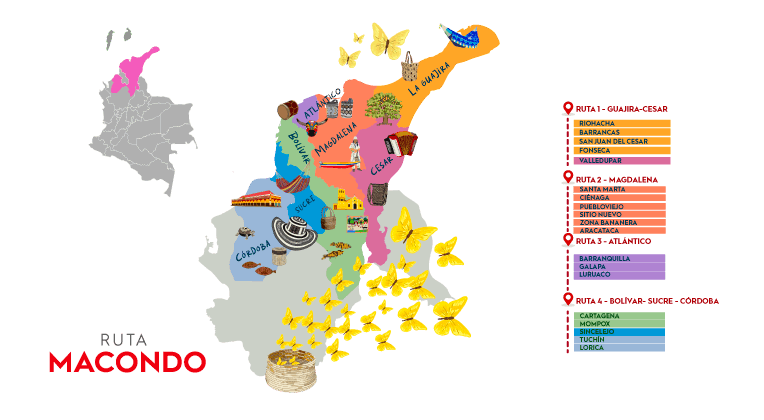

A punto de celebrar el centenario del natalicio de Gabriel García Márquez, nuestro insigne Nobel de Literatura, decidimos construir una ruta que atravesara el imaginario del escritor nacido en Aracataca. Nos sumergimos en su magistral obra Cien años de soledad y, con su sorprendente imaginación –que se inmortalizó como Realismo Mágico– recorrimos un pedacito de ese paisaje-mundo que nos habla tan bien del caribe colombiano y que todos celebramos llamando Macondo. Aquel que se percibe en sus sabanas y montes, o que navega por ríos y ciénagas y desemboca en los mares de Cartagena y Santa Marta. También, que baila, canta y se embriaga ensoñadoramente de carnaval en Barranquilla o se rinde a los melancólicos cantos del vallenato de Valledupar. Y que, finalmente, se detiene en el tiempo en las calles de Mompox mientras ve hacer pescaditos de oro al borde del Río Magdalena… y si de río se trata, esta es la ocasión para que descubras este gigante de agua de Colombia pues muchos de sus pueblos ribereños están listos para recibir a los turistas en esta ruta Macondo.

De esta forma, guiados por los oficios artesanales que sobresalen en esta obra maestra de la literatura viajaremos desde Riohacha y el sur de la Guajira, donde los pasos de Úrsula Iguarán y José Arcadio Buendía iniciaron la historia –tierra donde las arañas les dictan sus sueños a las tejedoras wayúu del chinchorro y las hamacas– hasta el territorio sagrado de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Magdalena, custodiado por los cuatro hermanos arhuacos, koguis, wiwas y kankuamos, hacedores de las mochilas que cuentan sus historias con el hilo.

Pero Macondo, por supuesto, son muchos más lugares de la costa, como lo veremos en esta ruta construida en siete departamentos (Guajira, Bolívar, Magdalena, Sucre, Córdoba, Atlántico y Cesar); elige tu ruta favorita. Eso sí, te diríamos que hay que empezar por Aracataca, porque allí nació la pluma garciamarquiana y sus ojos de escritor se cautivaron de ferrocarril, merodearon por la Casa del Telegrafista, se fijaron en la Tumba de Melquiades, se perdieron en la pantalla grande del cine del Teatro Olimpia o llegaron hasta Prado-Sevilla, en Zona Bananera, para corroborar que lo de la United Fruit Company no era un sueño. Además, si esta tierra firme lo es en la potencia de sus imágenes, en este relato con cara de mito, la vida sobre el agua también resulta esencial, por eso te invitamos a conocer la Ciénaga Grande de Santa Marta, así como la Laguna de Luruaco, de la mano artesana de los talladores de madera y de totumo, y de las tejedoras en enea, para así entender que el eco del agua lo transforma todo y su flora y fauna, descrita con detalle por el Nobel, se mueve y crece rítmicamente con su movimiento.

Y, claro, si de ritmo estamos hablando, Cien años de soledad es un tratado de bailes y parrandas pasadas por valses, acordeones y licor, así como de supersticiones, barajas y proezas gitanas; qué mejor lugar entonces para distraer la razón que las comparsas del Carnaval de Barranquilla y las máscaras de Galapa, que nos permiten inventar nuevas identidades al son de las flautas y los tambores. Celebración tan honda como viajar a la cuna de los juglares, Valledupar, pues se dice que Cien años de soledad es un largo vallenato. Por eso, y para cerrar con manos de oro artesanales, cómo no conocer la tierra de la cañaflecha, Tuchín, lugar en donde se teje el icónico sombrero vueltiao, tan usado por el propio escritor, con las pintas impresas de su pasado zenú. Como puedes ver, esta magia escrita es puro realismo que se puede visitar en la costa colombiana. ¡Descúbrelo en la Ruta Macondo!

Comienza un viaje lleno de historia

Artesanos de la ruta

Guajira

Cesar

Magdalena

Atlántico

Bolívar

Córdoba

Artesanos de la ruta

Guajira

Cesar

Magdalena

Atlántico

Bolívar

Córdoba

Te proponemos este recorrido

GUAJIRA – CESAR

¡Todo empezó en la Guajira!, en la huida de José Arcadio Buendía y su esposa Úrsula por la persecución inaguantable del fantasma de Prudencio Aguilar, a quien Buendía mató por cuestionar su hombría. Despidiéndose de su vida en este territorio, y agobiado por la triste mirada de Aguilar, la pareja emprende su nuevo rumbo. Y lo que antes fue una huida hoy es un viaje lleno de paisajes asombrosos e inolvidables: pasaremos del desierto a las faldas de la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta.

Aquí te proponemos visitar las rancherías del mundo artesanal wayúu, en Riohacha, para luego bajar hacia Barrancas y San Juan del Cesar, hogar de los wiwas, tejedores de conocimientos ancestrales y tesoro natural en donde podrás sumergirte en sus innumerables pozos (el de La Estrella, en la vereda El Placer, es precioso). Por si fuera poco, San Juan también es cuna de acordeoneros que te acercarán con el universo vallenato que tanto amó Gabo. Allí cruzarás al departamento del Cesar, en donde podrás descubrir lo que significa ser un cuidador de la Sierra, a través de las manos artesanas de las tejedoras wiwa y kankuama. Oirás allí, en Valledupar, esos universos cantados que tanto inspiraron al Nobel y, si buscas bien, quizá puedes encontrarte “con jinetes en caballos de buena sangre, cohetes y campanas” o con alguna pelea de gallos, algo que siempre le fascinó al escritor.

MAGDALENA

Llega a Santa Marta, la capital del Magdalena que, en sus 500 años de fundada, y celebra en grande su cercanía con el mar. Allí podrás visitar variados talleres artesanales (entre los cuales en el Barrio María Eugenia, en donde se hacen trabajos de talla en piedra jabón) y su interesante Museo del Oro, además de deleitarte con su variada oferta gastronómica. Luego, para empezar a meterte en el paisaje de la Sierra Nevada que tanto inspiró a Gabo, puedes ir a conocer el Resguardo indígena ettenaka, en la comunidad de Naara Kajmanta, por Puerto Mosquito y muy cerca de Minca. Allí conocerás a las artesanas que trabajan las mochilas de algodón.

Ahora, emprende el viaje a la cuna de Macondo, a Aracataca. Para llegar pasarás por el municipio de Zona bananera, a unos 20 minutos de tu destino. Pasarás por Prado Sevilla, lugar donde se fundó la United Fruit Company, esencial en el relato de Cien años… y donde los estadounidenses hicieron una colonia para los suyos. Fue allí donde Gabo conoció el hielo, experiencia que luego se volvería literatura. Conoce allí cómo se trabaja la artesanía con calceta de plátano y, por supuesto, prueba los bocados típicos que hacen las mujeres de la región. Ahora sí: Aracataca. Pueblo donde nació el Nobel en 1927 y que lo inspiró para crear un mundo y que, al pisar, te hará sentir como si hicieras parte de sus libros. Allí podrás visitar la casa museo García Márquez, la casa del Telegrafista, la estación del tren, el parque lineal de Macondo y el famoso río de “piedras blancas y enormes como huevos prehistóricos”, todos símbolos de la identidad de un pueblo que se siente orgulloso de ser cuna de algo tan grande como el Realismo Mágico. Llévate de allí una artesanía, recuerdo de este viaje iniciático.

Regresa por la carretera anterior y cuando llegues a la Y, tómala para dirigirte hacia Ciénaga, pueblo patrimonio con sus vestigios neoclásicos, joyita diseñada por Georges Julien Carpentier, padre del afamado escritor cubano Alejo Carpentier. Disfruta durmiendo allí en una casa estilo republicano y contempla el monumento a los trabajadores del banano, realizada por Rodrigo Arenas Betancourt.

Allí también, yendo hacia Pueblo Viejo, puedes descubrir la talla en totumo y el mundo palafítico de la Ciénaga Grande de Santa Marta, el complejo lagunar costero más grande del país, ese que José Arcadio vio plagado de “pantanos, cubiertos de una eterna nata vegetal (…), que según testimonio de los gitanos carecía de límites”. No dudes en subirte a una Johnson, esas lanchas que te podrán llevar varias horas sobre sus aguas magníficas, hacia Nueva Venecia, pueblo flotante que no tiene nada que envidiarles a las descripciones de Gabo. A 11 kms, en Sitio Nuevo, puedes visitar el Parque Natural Isla de Salamanca y descubrir un infinito de aves.

Regresa a Pueblo Viejo y emprende el retorno hacia Santa Marta, y tomando la vía hacia Palomino (Guajira), frena, al lado del Tayrona, en el taller del tallador Wifran Fragoso, que no solo te puede mostrar su trabajo majestuoso, sino pasearte por esos bosques que conoce como la palma de su mano y que acompañan a los hermanos wiwa. Termina el viaje adentrándote en otra comunidad arhuaca de la Sierra, junto al mar, en la comunidad de Kutunsama, vía Perico Aguao.

ATLÁNTICO

Arranca en Barranquilla, la Puerta de Oro Colombia. Puedes empezar por conocer dónde dormía Gabo en sus tiempos de estudiante y pasando todas las necesidades del mundo, el hotel San Nicolás Colonial, hoy refaccionado; es el espacio en el que recreó sus Memorias de mis putas tristes, de 2004. También pasea por el centro, ese que se caminó –y tomó– tanto en su gallada predilecta en el parche que se dio a conocer como el “Grupo de Barranquilla”, intelectuales y artistas que sobresalieron por su ingenio, entre los cuales sus amigos Álvaro Cepeda Samudio, Alfonso Fuenmayor y Germán Vargas (los cuatro, incluyendo a Gabriel en el relato, salen nombrados en Cien años de soledad). Además, Ramón Vinyes y José Félix Fuenmayor. “Teníamos tantas cosas en común que se decía de mala leche que éramos hijos de un mismo padre”, escribió el propio García Márquez en Vivir para contarla. Su sitio de reunión fue la mítica La Cueva, donde un divertido Heriberto Fiorillo los acogía con alegría y ron. Allí, al puro comienzo, celebraban también con Alejandro Obregón y Enrique Grau, todo un ambiente de amigotes creativos en pleno desfogue de risas. Otros pasos serán para ver su casa paterna y el colegio católico San José, en donde se formó con los hermanos salesianos. Por supuesto, el paseo no estaría completo si no vas a parrandear al Carnaval de Barranquilla (los primeros días de marzo, ¡aunque hay un gran Museo del Carnaval abierto todo el año plagado de programación festiva que te hará sentir plenamente a fiesta!) y a conocer los talleres en donde se hacen los instrumentos que alegran las comparsas, así como sus máscaras de marimondas y tigrillos, tanto en Barranquilla como en Galapa (a 20 kms). Termina el paseo en la Laguna de Luruaco, un lugar increíble de donde se extrae la enea con la que se tejen las esteras, tan mentadas por García Márquez.

CÓRODOBA

Cartagena fue importante para García Márquez. Allí escribió El amor en los tiempos del cólera, en 1985, y Del amor y otros demonios, en 1994. Camina por la Ciudad Vieja, allí te toparás con la casa de Gabo y Mercedes, verás el periódico El Universal (donde trabajó apenas llegado a Cartagena luego de los destrozos del 9 de abril en Bogotá) y pasarás por el portal de los dulces, un imperdible, pues la economía de la casa Buendía se dio, en gran medida, por la venta de los animalitos dulces de caramelo de Úrsula Iguarán. Cierra el paseo entrando al patio central del Claustro de la Merced, en la Universidad de Cartagena, en donde reposan los restos del escritor y su esposa. En esta ciudad puedes visitar a los artesanos del Mapa.

Luego, emprende tu camino al sur. En estas más de 5 horas de viaje (272 kms), puedes deleitarte con el paisaje parando en distintos municipios, en donde no solo comerás delicioso, sino que podrás conocer variados oficios artesanales. Pasarás por Arjona, donde podrás comerte un bollo de mazorca típico, para seguir luego por María la Baja, San Cayetano, San Jacinto, El Salado y Magangué. La siguiente parada es tu destino: Mompox, para conocer los pescaditos de oro y las maravilllas en filigrana (te invitamos a descubrir nuestra ruta Bolívar). Si quieres cerrar con broche de oro este largo paseo, móntate al carro y encamínate hacia Córdoba, pasando por Sucre (a 224 kms). En el camino pasarás por Lorica, allí detente en esa joya y disfruta de su arquitectura y gastronomía. Y termina el paseo en Tuchín, tierra de los sombreros vueltiaos en cañaflecha, adorados por García Márquez. Allí tendrás la ocasión de conocer a algunos de los maestros artesanos más avezados del país, galardonados con la medalla a la maestría artesanal.

Cocinas tradicionales

y bocados típicos

Provócate

Para comer sí o sí

En Cartagena puedes tener una experiencia gastroliteraria en la plataforma Foodies.com.co. En el recorrido que han diseñado por las diferentes calles, plazas y monumentos te transportan a sus obras y en los establecimientos elegidos por estos amantes de la cocina, encontrarás referencias a sus libros, cada uno de los cuales celebran la diversidad de la región y la vida y obra de García Márquez. Este recorrido te llevará al restaurante Mila en donde puedes probar fritos como las carimañolas (fritura de yuca con relleno de carne molida o de queso), la arepas dulces o arepas de anís (arepa de maíz con un poco de queso, azúcar y anís en pepa a las que se les hace un orificio en el centro para que no se soplen), y la reina, la arepa de huevo, una arepa de maíz a la que se le abre un orificio en el borde y se le introduce un huevo y se fríe. Una exquisitez que debes probar.

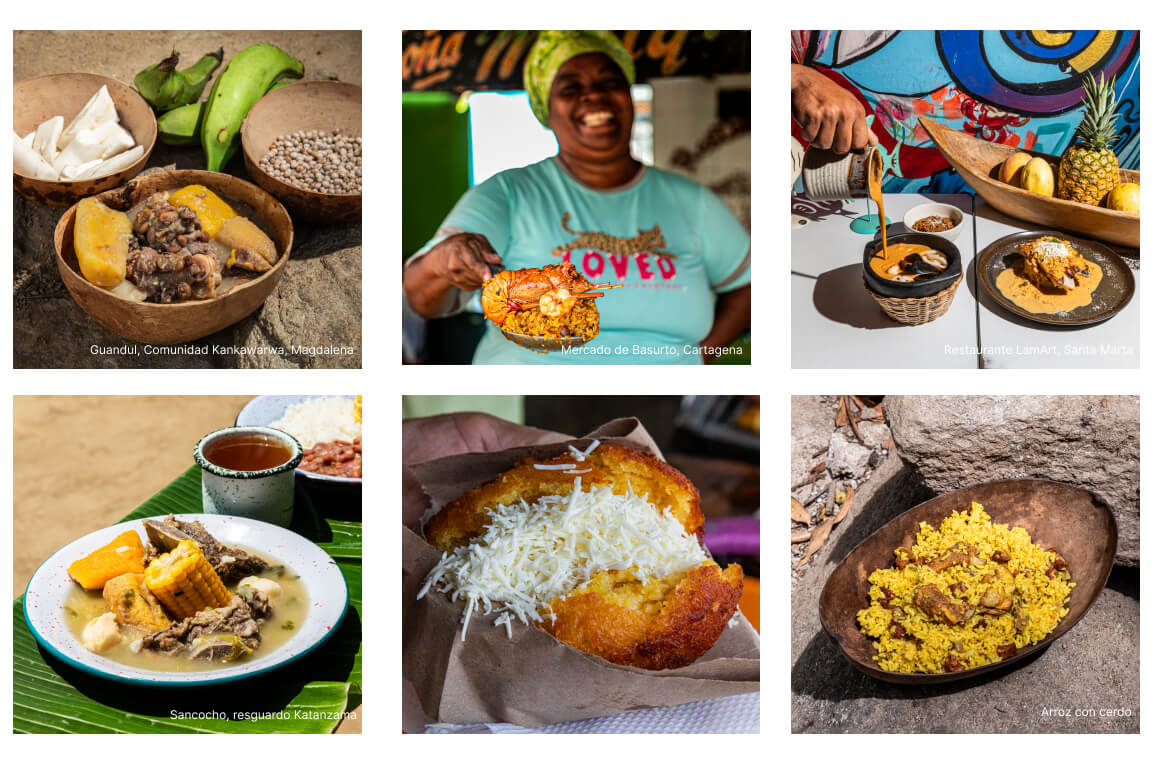

SABORES PARA DESCUBRIR Y PICAR

Si hay un ingrediente que encarna el alma de Macondo, es el guineo o banano. Con este preparan el cayeye. Cocinan el guineo o banano verde, lo hacen puré y lo mezclan con sofrito de tomate y cebolla, queso y mantequilla. En Santa Marta, en el restaurante Alfaiz – Su media naranja y en el restaurante LamArt puedes probarlo como acompañamiento de varios de sus platos como el róbalo en leche de coco. La leche de coco es un ingrediente fundamental en las preparaciones del caribe. Realza los sabores y les aporta cremosidad y suavidad a las preparaciones.

Los bollos también están presentes en muchas de sus páginas. Principalmente el bollo de mazorca, de yuca, el bollo limpio. Este último está hecho con maíz blanco seco que se remoja, se cocina hasta ablandarse, se muele y se amasa para luego envolverlo en una tusa u hoja del mismo maíz para su cocción; los ofrecen como acompañamiento de varios platos. Es muy versátil y se puede comer a cualquier momento del día. Al desayuno acompaña muy bien los huevos en cualquiera de sus formas, o con unos crujientes chicharrones.

A almorzar se dijo

Hay variedad de preparaciones con pescado en la cocina del Caribe, como el salpicón, sudado, aunque la más usual es el pescado frito. Para emularlo, puedes comerte una mojarra, una sierra, un lebranche, un pargo rojo, un bocachico acompañado de arroz con coco. Este arroz con coco se solía hacer a diario en la Costa Caribe y es un arroz blanco para el cual se extraía la leche o zumo de coco rayando el coco con un rayador artesanal. El arroz hecho con titoté y pasas se prepara para ocasiones especiales. En el Barrio Getsemaní de Cartagena, donde Gabriel García Márquez pasó ratos de su juventud, puedes ir al restaurante la Cocina de Socorro. En el sector de Bocagrande al Kiosko El Bony. O en el mercado de Bazurto, en el restaurante Doña Matty.

También debes probar el mote de ñame o mote de queso, propio de las sabanas de Bolívar y de Sucre. Es una de las joyas de la Costa y recientemente reconocida como una de las sopas más ricas del mundo al igual que el ajiaco y el sancocho. Es una sopa hecha ñame de espina, con sofrito de cebolla roja y ajos y queso costeño. En el restaurante La Cocina de Pepina en Cartagena puedes probar esta deliciosa sopa ¡que además es perfecta para vegetarianos!

Los pasteles de arroz con verduras, guiso de pollo y cerdo, envueltos en hoja de bijao, son otra de las delicias de la Costa Caribe que no puedes dejar de probar. En el restaurante Dunia, en Cartagena, puedes pedir un pastel que, además, ¡es de tamaño familiar! En el Parque Centenario de Cartagena realizan el festival del pastel cada diciembre previo a la Navidad.

A tu paso por Barranquilla donde García Márquez vivió e hizo parte del Grupo de Barranquilla pasa por La Cueva donde hay un restaurante que cuenta las vivencias del escritor con el Grupo. Aquí sirven unos patacones de guineo o banano con queso costeño y hogao. En Barranquilla, el plato más apetecido entre locales y turistas, es el arroz de lisa. La lisa es un pescado de río pequeño con el que se prepara un arroz que se adereza con cominos y verduras dentro de las que no puede faltar el ají dulce o criollo; se sirve con bollo limpio y patacones. En Narcobollo y el Restaurante Cucayo lo ofrecen con los mejores ingredientes y es muy gustoso.

Sabores para descubrir y picar

Si hay un ingrediente que encarna el alma de Macondo, es el guineo o banano. Con este preparan el cayeye. Cocinan el guineo o banano verde, lo hacen puré y lo mezclan con sofrito de tomate y cebolla, queso y mantequilla. En Santa Marta, en el restaurante Alfaix – Su media naranja y en el restaurante LamArt puedes probarlo como acompañamiento de varios de sus platos como el róbalo en leche de coco. La leche de coco es un ingrediente fundamental en las preparaciones del caribe. Realza los sabores y les aporta cremosidad y suavidad a las preparaciones.

Los bollos también están presentes en muchas de sus páginas. Principalmente el bollo de mazorca, de yuca, el bollo limpio. Este último está hecho con maíz blanco seco que se remoja, se cocina hasta ablandarse, se muele y se amasa para luego envolverlo en una tusa u hoja del mismo maíz para su cocción; los ofrecen como acompañamiento de varios platos. Es muy versátil y se puede comer a cualquier momento del día. Al desayuno acompaña muy bien los huevos en cualquiera de sus formas, o con unos crujientes chicharrones.

Para endulzar el paladar y bebidas imperdibles

En el calor de Macondo, los jugos de frutas tropicales son un alivio. Prueba el de guayaba, corozo, zapote y níspero en leche. También el patillazo (patilla triturada), el guarapo de panela con limón, el agua o chicha de maíz que obtienen durante la cocción del maíz para hacer los bollos, y la chicha de maíz con cáscara de piña. Estas son las bebidas más pedidas en estos municipios para refrescarse en los días calurosos. Puedes conseguirlas en los restaurantes que hemos indicado antes.

Y por supuesto toma un tinto o café negro, solo o con leche, era una costumbre de los personajes de Cien Años de Soledad. Tenemos hoy en día muchos cafés especiales y los puedes degustar hechos con distintos métodos en Café San Alberto en Cartagena. Tomar chocolate caliente al desayuno era otra de las costumbres que aparece entre letras.

Úrsula, la matriarca de los Buendía, en Cien Años de Soledad, elaboraba dulces de caramelo, bizcochos y panes que eran el sustento de la familia. Dentro de los dulces tradicionales encontramos las cocadas. Son dulces típicos colombianos que se hacen con coco rallado, azúcar y leche que se deja endurecer y se moldea con cucharita o a partir de un melado de panela. El coco lo pueden combinar con otros ingredientes por lo que encontramos cocadas de coco con leche, de coco con guayaba, de coco con piña, entre otras. Adicionalmente, prueba las bolas de tamarindo, y los dulces de icaco, de mango, de corozo, de guandul, de frijol, de zaragoza roja, de mamey, que se suelen comer con casabe. ¡Son un verdadero placer! En Cartagena, El Portal de los Dulces es una parada obligatoria para comprar estos dulces y evocar los sabores de Macondo. También en los municipios que recorrerás en esta ruta es común encontrarlos.

Pueblo Patrimonio

La Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia es un programa especial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ejecutado por FONTUR, que trabaja con 17 municipios de Colombia que poseen declaratoria de Bien de Interés Cultural (BIC) a nivel nacional para su valoración y proyección mediante el turismo, generando así más oportunidades de desarrollo y sostenibilidad en las comunidades.

La Medalla a la Maestría Artesanal es un galardón que Artesanías de Colombia entrega anualmente, con el cual se hace un reconocimiento a aquellos artesanos, empresas y comunidades artesanales que, contando con una trayectoria destacada, sobresalen a nivel nacional por su excelencia en el oficio así como por preservar el quehacer artesanal.

Denominación de Origen

Es un signo distintivo que identifica productos reconocidos o famosos por tener una calidad o características específicas derivadas esencialmente del lugar de origen y la forma tradicional de extracción, elaboración y producción por parte de sus habitantes. La protección conferida sobre una Denominación de Origen implica que ninguna persona puede identificar con la denominación protegida productos iguales o similares a los amparados, cuando no provengan del verdadero lugar y no cumplan con las características o calidades que le han dado la reputación al producto reconocido. Las Denominaciones de Origen para productos artesanales colombianos que han sido protegidas por la Superintendencia de Industria y Comercio en nuestro país son actualmente 13.

No puede copiar contenido de esta página